【编者按】她教授留学生汉语,创新教学模式,参与教改项目,主持教学课题,荣获了上海外国语大学优秀教学奖一等奖。她注重培养学生自主学习,古今结合讲好中国故事,是学生的良师益友。她就是来自国际文化交流学院的何晖老师。

1. 创新教学方法,古今结合讲好中国故事

一堂关于兰花的留学生汉语课应该怎么上?在何晖老师看来,不拘泥于文本、结合古今,循循善诱,引导学生理解中国的传统价值观才是成功的。

在学习贾平凹《访兰》这篇课文时,何晖老师在课文导入环节先引导学生理解,在亚洲特别是中国文化中,兰花为什么高雅,为什么被称为“君子”。她用图文并茂的课件向学生展示文人雅士如孔子、鲁迅都钟爱兰花,随后谈到普通百姓的生活中常常有兰花的身影,但贾平凹随父亲去深山访兰时并没有把兰花带回家。“这样一种对比或者说反转每次都能激起留学生的求知欲望。”何晖老师解释说,此时最重要的概念就浮现了出来:深谷中无人欣赏,兰花也能自在盛放,所以它高雅。讲完兰花,她又继续拓展开去,讲到作者贾平凹:当时贾平凹已拿到一些国际大奖,父亲用兰花来告诉他仍要坚持自己,保守初心。

何晖老师的课堂上,所选课文基本上都体现了“中国的传统价值观”,为了便于外国学生接受,她讲课文时通常会将“中国的现代社会生活结合起来”。为此,她还找来了央视的微纪录片,视频介绍了福建南靖的兰花如何培育,如何推动当地经济发展。此外,她还讲述了兰花乘“天宫二号”进行太空育种的新闻,展示了中国的社会生态。这样一番讲解过后,兰花便不再仅仅是课文里的花了。

讲完《访兰》,何晖老师继续深入,邀请学生们展示自己国家的代表性植物,介绍他们民族对于植物的认识,以及这种植物带给自己的个体感受。通过跨文化的交流与分享,她说,每一个民族国家都会赋予代表性植物以民族精神。托物言志,“是一种写作的方法,也是人类生活的一种方式。”

任教十多年,在上外培养国际化汉语人才的目标下,何晖老师还在不断地探索有效的教学方法——如何把中国的故事讲到外国学生的心里去。她认为,较好的方式是“我讲一部分,他们讲一部分,我们讨论得出一个新的结论。”她说,事情有多种解读,解读之间并无优劣之分。“如果能够深入挖掘到为什么我们会有不同的看法,这个是很高境界了。”尽管这样的境界需要多次讨论才能达到,但互动的氛围十分重要。

但是,并不是所有的中国传统价值观都能被理解,何晖老师谈到了讲解“愚公移山”时的所遇到的挑战——外国学生并不能理解愚公移山的做法,认为愚公“搬家”或者“移民”就好。她以支付宝的“蚂蚁森林”为例,还找来了《美丽中国》“治沙愚公”张立强的演讲视频,从手机种树延伸到沙漠治理,生动地解释了这个成语的内涵。她还举了“现代愚公”黄大发修水渠的例子再次强调,愚公移山不是“搬山”与“搬家”的对立,“这个成语其实讲的是一种人的精神和意志力。”通过生动的讲解与深入的沟通,学生们对成语的含义有了深入的理解。

2.耐心传授知识,培养学生自主学习能力

本科就读于“对外汉语”专业、研究生阶段在上外“语言学和应用语言学”深造的何晖老师说,不仅因为“喜欢”,而且也因这两个专业间有“传承”。研究生阶段结束时,她留校成为了上外国际文化交流学院的一名汉语教师。

“孔子说过一句话,‘不知言,无以知人也。’”何晖老师说,从事“对外汉语”不仅要有深厚的汉语功底,也要有扎实的外语基础。除了过硬的英语教学传统,何晖老师谈到,上外的这个专业还有许多优秀的中文教师教授文学与语言学方面的知识。文学方面的老师非常有激情,他们跟学生分享对文章的理解,引导学生形成自己的领悟,这种品读文章的方式也启迪了何晖老师,并运用在日后的教学中。

不同于文学老师的感性,语言学老师则带领学生领略语言的逻辑之美,“帮助你更加精确地学好语言”。对外教学过程中,讲清楚了语言的结构、逻辑,才能去讲背后思想性与文化性的内涵。尽管有时同学们会觉得枯燥,但何晖老师认为,语法或词语辨析这类学术性的知识必须要学。了解语言的规则,可以帮助学生举一反三,组织出更多正确的句子。这在成人教学中,也有助于学生达到快速学成的目的。

学好一门语言,除了兴趣的指引,反复操练也非常重要。何晖老师笑着说,教完一篇课文,布置背诵要求的时候,同学们“头就大了”。所以,在教学过程中,她会带着学生一步步去做。教生词时,“以词带句把课文的句子就教完了,那么他再来读课文,连句成篇读的时候就觉得难度下降了。”带领学生背书时,她会领着学生们一起读三遍,一句话,从停三次、停两次,最后一气呵成读完。一篇课文下来,学生们发现自己能背诵 了,“非常有成就感。”

带领同学们学习的同时,何晖老师也十分注重学生自主能力的培养。平时上课时,她会告诉学生们操练的目的、怎样训练会更好,让学生们在过程中找到适合自己的方式。下课后,有些同学背书有困难,她也会耐心解释为什么要背课文、怎么背课文,如何处理长句子与一些难的发音。在她的指导下,学生们不仅能顺利完成课文背诵,也能自信地应对其他任务,比如专业课的课堂汇报。

此外,何晖老师还十分看重学生的“元认知”能力,让学生通过自我监控与反馈,达到主动学习的目的。每一次考试结束、讲评考卷后,她会下发一张自评表,督促学生们回看自己一个阶段的学习,做好下一阶段的计划。“每次考试之后他都是这样来反思的话,他就形成了一种反思的习惯。”这不仅能够用在考试中,也能用在其他课程的学习中。她说,期末教评的时候,有学生十分感谢这样的反馈机会,“他说,我知道了该怎么自己学习。”

3.亦师亦友,细水长流中共同成长

倾囊相授后,学生们的作业总能给何晖老师带来意想不到的惊喜,“学生造的句子太典型了,比我写的例子还要好,我就把它记下来,加在我的教案里。”她用学生的例子去鼓励下一届的学生:“这个句子就是以前的同学写的,你们只要努力可以写出更好的句子来。”

看到学生的亮点,她会积极地鼓励并及时补充进自己的教案。何晖老师认为,教学相长要求教师需要有一种“敏感”,“捕捉到我的缺失是什么,学生的亮点是什么”。她还谈到,有一年,在讲解毕淑敏有关临终关怀的文章时,她邀请一位法国的学生分享了自己做临终志愿服务的经历,大家听后感触很深。

在课余,何晖老师总是主动地去找学生聊天,“这些碎片化的信息帮助我去综合判断这个学生可能是一个什么样的性格,学习风格可能是怎么样的,我也会了解他的学习需求是什么。”在之后的学习中,针对性地给出一些建议。

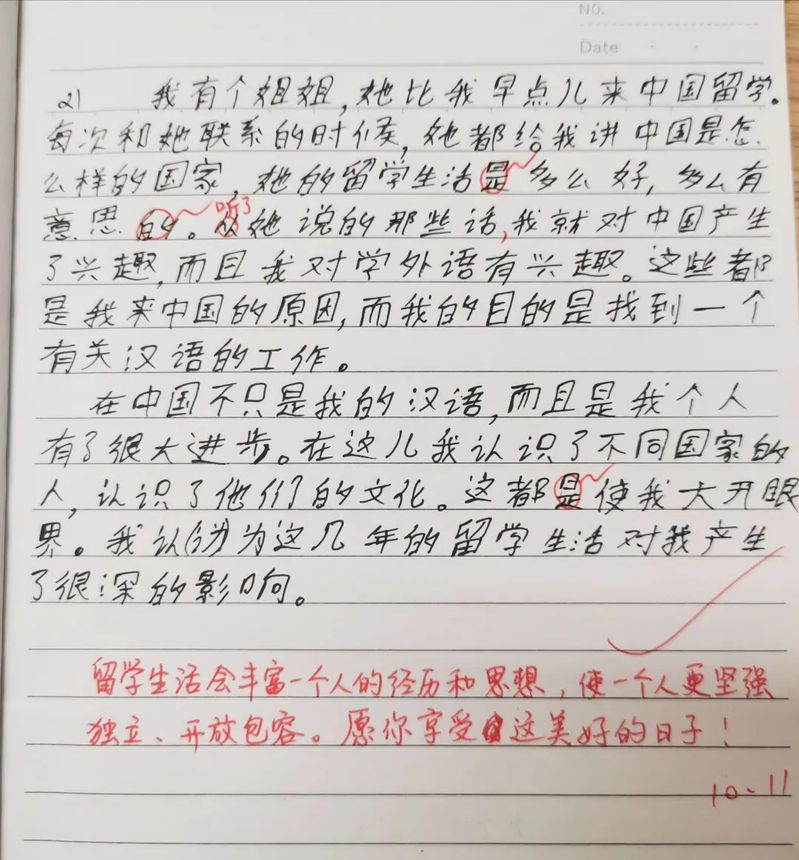

打开何晖老师的公众号“何老师的汉语课”,可以看到她尝试着将汉语课延伸至学生的日常生活中。近期,她在公众号上开启了一个留学生作文推送项目,通过文字、语音、照片、评语等多方位展示留学生的写作成果,为疫情期间受网课教学所限的留学生们提供了一个展示和交流的途径。在末尾,她这样写自己的初心:“用心写作的文字拥有温暖的力量。愿我们一起来感受外国留学生作文中的温情和真心,在希望中过好每一天。”

在生活中,何晖老师也关心着学生的成长。学生们初到上海,不了解气候环境,她会指导学生们天气转凉要多穿一点。学生生病了,她也会带着煮好的粥去探望。她用自己在国外的两年经历将心比心,说道:“在国外生活如果有人来帮一把的话,你会很感激的,而且确实能够改变你对当时生活的一种精神状态。”她希望用自己的力量,让他们不那么孤独。

建立起良好的师生关系,“老师跟学生之间的互信是非常重要的。”何晖老师说,在日久的相处中,彼此能够信任、交心,在离别之后也能保持联系。2016年儿童节,何晖老师在一次家长聚会上被一名学生认出来,那是她留校后教过的第一届学生,那位日本学生毕业后留沪工作做了上海女婿,刚刚升级当上了爸爸。2017年暑假,何晖老师收到一封学生的电邮,原来十年前一名印尼学生曾上过何晖老师的课,如今她又带着孩子来上外学汉语了。这样的师生妙缘真是令人感叹,也是从事汉语国际教育的老师们独有的幸福。

在教学生涯中,何晖老师发表过多篇教学论文,参与过教改项目,主持了教改课题,获得了上海外国语大学优秀教学奖一等奖。在评教中,她连年获得了90分以上的高分,深受学生好评。她谦虚地表示,自己从身边的同事、学生身上受益良多,但离优秀还很远。

她总结道,作为一个教师,特别是留学生的教师,需要有博学、有专攻、有热爱。面对学生天文地理从古到今的提问,博学能让教师给出自己的看法。何晖老师精耕的一个领域是语言学中的偏误分析,她说:“错误就是财富。”发掘学生的不足,也能看到自己教学的不足。从上外毕业,到留校任教十年,她认为自己是被幸运眷顾的一个人,“选择你所热爱的,热爱你所选择的”是她的回答。

最后,何晖老师寄语上外学子:“语言为桥,学识为梯,使命为帆。”同时,她希望同学们要“多读、勤思、善问”,学好自己的专业。

策划:教务处 SISU融媒体中心

采写:糜琪琦

编辑:张平 徐艺芠

责任编辑:糜琪琦