【编者按】为实现我校“会语言、通国家、精领域”的人才培养规格,帮助外语学科新生从一开始就了解本学科的知识体系和研究领域,提升外语能力,掌握基本的学术研究方法,学校特邀请资深学者举办“外语学科新生学术引领计划”通识教育系列讲座。2020年12月4日,第六期外语学科新生学术引领计划通识教育系列讲座在上外松江校区成功举办,上海外国语大学全球治理与区域国别研究院杨成教授为新生分享:什么是区域国别研究。

“什么是区域国别研究”讲座内容

讲座主讲人杨成教授现任上海全球治理与区域国别研究院执行院长,国别与区域研究交叉学科负责人,新亚欧区域国别研究创新引智基地主任,国家民委“一带一路”国别和区域研究基地上合组织与跨欧亚一体化中心主任,上海市一流研究生教育引领计划欧亚文明研究特色研究生班负责人。讲座由国际教育学院院长金慧教授主持。

讲座主讲人杨成教授

讲座主持人金慧教授

什么是区域国别研究?

“什么是区域国别研究?”“如何开展区域国别研究?”,这可能是所有刚接触这一领域的同学的疑问。杨老师解释道,区域国别研究的本质是天然的交叉学科,是多学科、跨学科交叉融合的综合领域,是针对特定国家或者区域有关人文、地理、政治、经济、社会、军事等议题进行的全面深入研究。杨老师认为,区域国别研究对中国这一正在崛起的世界性大国尤为重要,其研究水平直接关乎中国对解决在地性、地域性、超国界性乃至全球性的现实问题能否提出有说服力的中国话语、提供有效的中国方案。杨老师指出,尽管中国已经是世界第二大经济体,国际影响力也在稳步提升,但我们对外部世界的理解与日益增长的国家实力和相应的利益诉求并不匹配,这在一定程度上不利于中国参与和引领全球治理议程的顺利进行。正是因为我国的国际角色正在发生深刻变化,由此需要比以往更加全面、系统、深入、恰切地理解世界。他强调,中国走过了以融入、学习为基本特征的“国际化”阶段,开始走进为其他国家和地区提供经验、方法为主要特点的“化国际”时代。这种历史性的转型要求中国在知识领域同样成长为一个规范性大国。正如习近平主席强调的,“一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列,一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。”推而广之,一个没有扎实的国别区域全球知识体系做支撑的国家同样不可能稳稳地走进世界舞台中央。在此意义上,区域国别研究还是新的时代条件下整合知识、创新发展、积极对接国家战略、服务国家发展、社会进步和人的全面成长的平台。

讲座现场

区域国别研究的国际经验

杨老师指出,区域国别研究作为一门学问从其诞生之日起就具有强烈的国家中心主义色彩和独立的战略价值。世界主要大国无不从国家安全的高度,把国别与区域研究上升到国家战略层面,积极构建跟本国发展外部环境密切相关的国别、区域和全球知识体系。一百多年来,国别与区域研究在欧美学术界积累深厚并呈现出不同的研究传统和发展路径。

在他看来,世界主要大国的区域国别研究有以下三个基本特点。首先是跨学科。学科交叉融合被认定为区域国别研究的核心属性,相关学科之间的互联互通成了区域国别研究的前提条件。杨老师指出,学科互涉之所以必要,是因为区域国别研究必须克服知识生产的“斯密动力”所带来的“聋子的对话”弊端,即细致的分工导致学科之间的隔离,尽可能地形成对问题的全面理解。他强调,跨学科方法要成为区域国别研究的理论自觉,只有基于多学科、跨学科和学科交叉融合的理念,才能供给关于特定国家或地区的特殊知识,否则极容易产生较大偏差,而“片面的深刻”对于关乎重大国家利益的区域国别知识是万万不可接受的。其次是全覆盖。这也是全球性大国开展区域国别研究的应有品格,是知识生产和利益链条互相匹配、相互支撑的必然要求。杨老师特别强调,对于任何一个世界大国而言,随着其商品、资本、技术、人员在全球范围内的流动,相关的利益自然会随之延伸,由此就产生了与之相适应的区域国别知识需求。同理,中国越强大,在全球的利益链条越长,就越需要高质量的、全覆盖的区域国别研究。最后是跨文化理解。杨老师指出,起源于殖民时期的欧洲国家的国别与区域研究带有鲜明的文明输出导向和文明等级制内核,更多从人类学、语言学、考古等领域起步,先天地带有文化上的歧视性和政治上的压迫性,至今仍有历史烙印。作为冷战产物的美国的国别与区域研究始终摆脱不了强烈的政治化色彩,以意识形态、价值观而不是地区和国家划线。和欧洲的国别与区域研究相比,美国在此领域的研究歧视性减少,但对抗性增加,并且受这种嵌入到两极争霸格局中的对抗性主导。即便如此,美国在其区域国别研究发展初期,也明确了文化相对主义,即把美国作为世界的一部分,而不是使之与世界分离。只是随着美国霸权的深化,这一初心慢慢沦为了一纸空文。中国在建设自己的区域国别研究学科时,必须尽力避免自我中心主义,强调跨文化理解和文明互鉴。

中国区域国别研究的发展历程

杨成老师援引复旦大学任晓教授等人的研究成果,指出国内的区域国别研究发展主要分为四波浪潮。1960年代的“第一波”是中国区域国别研究的起步阶段,国家主导、重点突出、分工明晰是其基本特征。北京大学侧重做亚非研究,中国人民大学主要做苏联东欧研究,复旦大学集中做欧美研究的基本格局很快形成并产出了一大批优秀成果。改革开放的头20年的“第二波”是中国区域国别研究的兴起阶段。中国社科院合并原中联部所属研究机构奠定了国际片研究所的基础,各大高校也纷纷开设区域国别研究机构。其中,上外算得上这一波区域国别研究浪潮中的高校引领者, 1980年正式成立的中东文化研究所和苏联东欧文化研究所是当时全国高校最早的区域国别研究机构。世纪之交的“第三波”是中国区域国别研究加速阶段。教育部社科司主导的人文社科重点研究基地计划包含了上外中东研究所等13家区域国别研究机构。党的十八大以来的“第四波”是中国区域国别研究的壮大阶段。2011年,教育部推出“国别和区域研究培育基地”项目,2012年正式批准设立12个国别研究培育基地。截至2019年12月,获得教育部批准立项建设的区域和国别研究培育基地共42个,非正式备案中心395个,共计437个国别与区域研究机构,初步完成全面覆盖世界各个国家和地区的预期目标。此外,国家民委等部门也设立了“一带一路”基地培育计划。

学生提问

区域国别研究的未来发展

杨成老师强调,中国崛起为我国的区域国别研究的发展提供了前所未有的历史性机遇。而我国在全球与地区治理的知识赤字与日益增长的争取国际话语权、维护国家安全、捍卫国家核心利益等现实需求,对全领域、高质量的国别区域全球知识提出了全新的要求。因此,杨老师希望同学们能在大学阶段基于自己所学的专业,从以下六个方面努力,为将来投身到区域国别研究做好知识和能力储备:第一,摈弃区域国别研究的功利心。杨老师强调,当前我国的区域国别研究重大国、轻小国、重核心、轻边缘、重政治安全与外交、轻经济社会文化研究的特征十分突出。即便是在大国研究问题上,也主要长期集中在美、欧、英、日等少数大国,对法、德、俄的研究已经较少。随着我国不断扩大对外开放,尤其是“一带一路”建设的开展,这种知识供给覆盖面不足的弊端日益明显。实际上,研究不同的对象只是分工差别,并无高下之分,一定要从国家的战略需求出发,避免抓大放小、挑肥拣瘦。第二,形成跨学科研究的意识和自觉。杨老师强调,目前我国的区域国别研究特别需要不同学科之间的互联互通,舍此难以提供足够客观、足够可靠、足够前瞻的区域国别研究成果。第三,同等重视理论学习和特殊知识学习。杨老师解释道,传统上我国学者更重视特殊知识学习而对一般的理论基础重视不够,即便在区域国别研究的特殊知识层面上也更重视宏大研究,微观研究有所不足。区域国别研究一旦缺少了理论的指引、介入或发明,就很难为其他学科的发展作出应有的贡献。第四,加强多语种能力。杨老师认为,每一种语言的背后都是一套“霸权知识体系”,只掌握单一语种意味着容易被不自觉地“植入”相关知识,从而影响研究结论的客观性。因此,做好区域国别研究,不仅要通晓研究对象国的语言,增强研究材料的可靠性和真实性,还要培养自身的多语种能力,从语言背后的意识形态中“跳出来”,令研究成果更深刻、更准确。第五,汲取扎实的在地知识。杨老师认为,国内的相关研究多数情况下是从文本到文本,就理论论理论,即便组织到研究对象国或所在地区进行田野调查,也往往走马观花,未能深度融入当地并汲取更为全面、更为可靠的地方性知识,从而造成知识生产上的扭曲。为此,他建议进一步提升田野调查在区域国别研究中的地位,构建理论学习、田野调查和科研实践三位一体的区域国别研究路径。尤为重要是的是必须重视基础数据的积累和研究,即通过一线的田野调查,获得对象国的实际资料,扩充我国区域国别研究的基础数据。第六,坚持“双(多)主体性”。杨老师强调,研究一个特定国家或地区的问题时,不能仅仅基于中国视角。一旦采用单一的主体性,极有可能导致区域国别知识的扭曲。为此,学会从研究对象的视角以及在这一国家或地区拥有深刻影响的其他各方的视角出发加以审视和研究,是极为必要的。就其本质而言,这是要防止多元主义路径,超克特定中心主义的可能弊端。

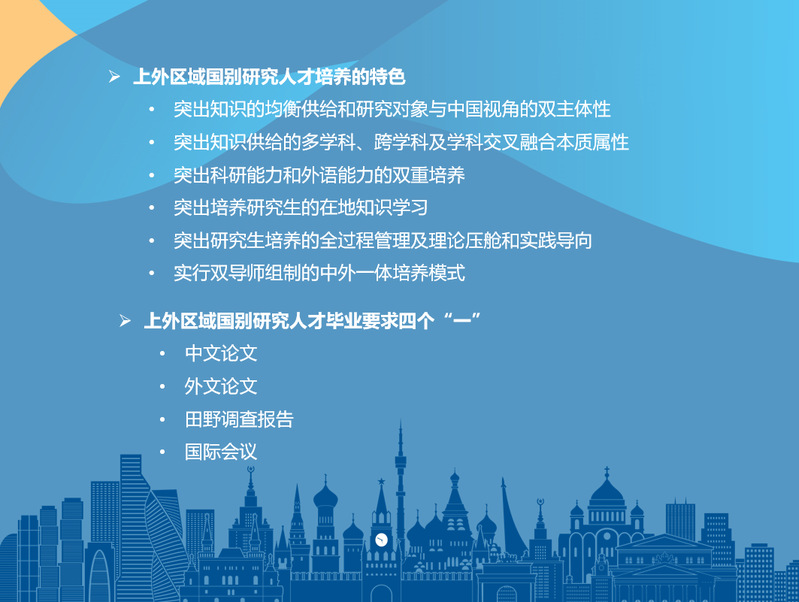

上外区域国别人才培养的特色和毕业要求

(整理自杨成教授讲座内容)

区域国别研究的意义

杨老师指出,区域国别知识除了可以服务国家战略需求,满足社会需要之外,更是促进人的全面成长的关键平台。他强调,从个人需求看,了解世情是“进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想”的重要组成部分,是对掌握党情国情的有益补充。三者缺一不可,同等重要,不可偏废。杨老师通过援引习近平主席强调的“大要有大的样子”指出大国国民拥有健康的大国心态是其中应有之义。中国人对于外部世界的知识需求正在不断升级,国别与区域研究在此意义上可以为每个国民提供科学客观认知其他国家和地区的方法,促进人的全面成长。

同时,杨老师还提到,上外有着悠久的区域国别研究传统,目前重点扶持的区域国别研究特色研究生项目以上海市一流研究生教育引领计划为支撑,以跨学科、跨院系、多语言、多国家、协同校内外、协同国内外为前提,以课程教学、田野调查、研究实践三结合为培养模式,致力于打造有上外特色的新型研究生培养体系,培养懂语言、晓世界、会地区、通国家、精领域的国家和社会急需的卓越战略人才。

SISUers说

杨老师的讲座深入浅出,现场氛围轻松幽默,已经对“区域国别研究”有了认识和理解,对于上外的“区域国别研究特色研究生项目”也非常感谢兴趣,希望有机会能够进入到该项目进行更深入的研究和学习。

在讲座中,杨老师旁征博引,用许多简单易懂的例子为我们讲述了区域国别研究的相关概念。在未来的学习中我也计划立足于自己的专业背景,有意识地了解一些有关欧洲的区域国别研究情况。

推荐文献

1. 王缉思:“浅谈区域与国别研究的学科基础”,北京大学《国际战略研究简报》第73期。

2. Area Studies at the Crossroads: Knowledge Production after the Mobility Turn, Edited by Katja Mielke, Anna-Katharina Hornidge, Palgrave & Macmillan, 2017.

3. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019.

据悉,外语学科新生学术引领计划通识教育系列讲座由外语学科院长系主任联席会发起,教务处主办,日本文化经济学院、英语学院、德语系、语言研究院、东方语学院、国际教育学院、高级翻译学院等7个学院轮流承办,讲座围绕外国文学、语言学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别与区域研究等外语学科五大研究领域,邀请知名专家学者与大学新生分享他们的认识、感悟和观点,在帮助学生提升外语能力的同时,更进一步了解这五大知识领域,掌握基本的学术研究方法,奠定高端外语专业人才所必须的坚实基础。讲座自10月30日起每周五在上外松江校区举办,面向以新生为主的全校学生开放。第七期讲座由高级翻译学院承办,冯庆华教授于12月11日在国际教育中心报告厅面向为大家分享:什么是翻译学。

“外语学科新生学术引领计划”通识教育系列讲座内容

“什么是翻译学”讲座内容

来源:教务处、国际教育学院

摄像:信息技术中心

编审:张蕾