为进一步深化教育教学改革,贯彻落实学校“多语种+”办学战略,强化通识教育,上海外国语大学计划用三年左右的时间分批重点打造30门通识教育核心课程,形成具有外语院校特色的通识教育核心课程体系。《汉字与文化》就是本学期首批开设的6门通识教育核心课程之一。

汉字对我们来说,是什么?是横平竖直间光明磊落的“方”,也是一撇一捺中从容挺拔的“人”,是儿时识字时陌生的“蚂蚁”,也是梦回故乡的“脚步”……

那么,在上外,一门“汉字”课程,又会为同学们带来怎样新鲜的体验?

每周二晚六点到八点半,在朱建军老师《汉字与文化》的课堂里,欢声笑语间,同学们重新认识汉字这位“最熟悉的陌生人”。

重拾记忆中的汉字

置身朱老师的课堂,有趣的“冷知识”总是层出不穷。

“休息”的休字为什么会引申出“高兴”的含义?为什么“哈欠”的“欠”同时又有“亏欠、缺少”之义?“吹牛皮”这一表达又是从什么时候开始的?

在走进课堂前,我们想必极少思考这些古怪而有趣的问题。初入课堂,听到这一连串问题,也登时一脸迷惑。原来,这堂课的主题是“汉字文化与汉字字义”。朱老师介绍到,很多字都是多义字,看似没有联系的义项之间可能蕴含着一定的文化信息,而这一次,他希望可以引导同学们在大学里摆脱应试压力,怀着“轻松愉快”和“求知”的心情,重新审视字义背后所反映的文化信息。

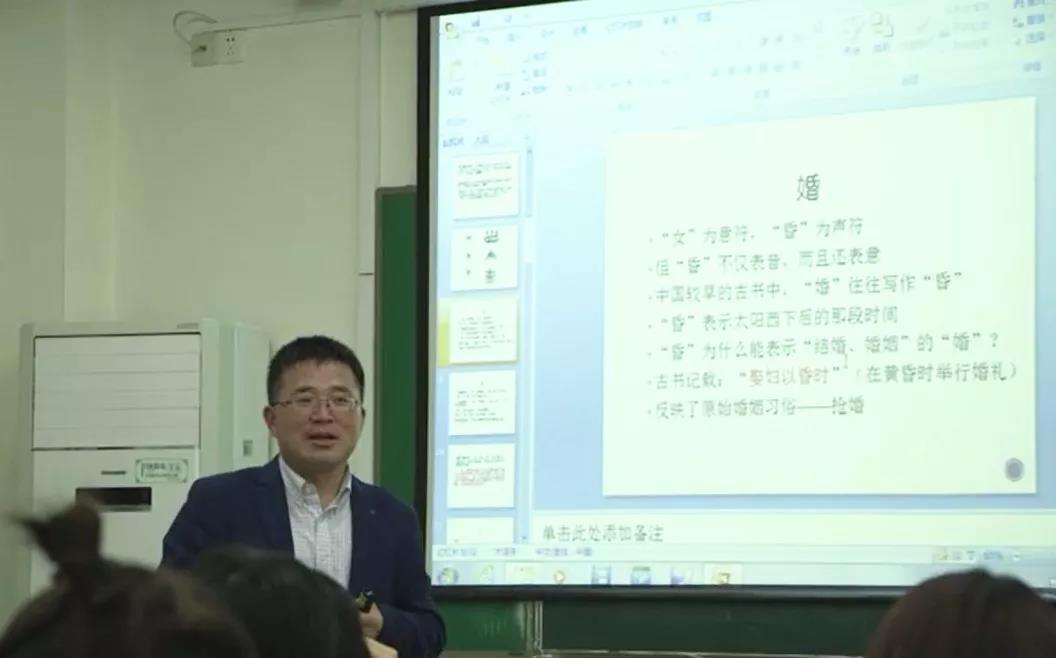

《汉字与文化》的课堂上

“一人一木,为休。休字描摹的是人靠在树下休息的形象,休息当然就是停止工作回到家中,因此,休也有了‘停止’的意思。”

“那么‘休’字的‘欢乐’的意思又从何而来呢?”朱老师抛出这样一个问题。

“休戚相关的休是什么意思?”“放假了当然就快乐了!”……课堂上很快响起了此起彼伏的回答。对于刚刚结束“小长假”返校上课的同学们来说,推理出休息与快乐之间的等式,大概是顺理成章的事情吧。

《汉字与文化》的课堂上

而除了一个小小的“休”之外,大家发现其他熟悉的日常用字都有着不为人知的含义:结婚的“婚”字和抢婚的习俗有关——在古时候还存在着“强娶”的习俗,为了防止女方的家人发现而阻止结婚,婚礼便往往在黄昏的时候举行;后来这种习俗虽然被废除了,但是在黄昏时刻举行婚礼的习惯却被保留了下来,因而“结婚”的“婚”便是“女+昏”的结构。除此之外,要理解本义为“哈欠”的“欠”为何又有“亏欠、缺少”义,就要理解打“哈欠”有何特征;一件事“吹了”的“吹”,和“吹牛皮”的“吹”有着相近却不同的内涵……

由字形出发,结合文化背景展开对字义的讲解,朱老师试图通过对汉字文化属性的揭示,向学生提供一个了解中国历史和传统文化的新视角,帮助学生更准确地理解和运用汉字。每个同学都置身于盎然趣味之中,浸润在人文知识的怀抱中,收获了丰硕的汉字“冷知识”,同学们常用一个成语概括朱老师的课堂——“恍然大悟”。终于,在这里,大家面对的不是文学专著似的“庞然大物”,而是从生活的细微处出发,随老师一同拾起汉字之中蕴藏的文化碎片。

老“朋友”,新“面孔”

事实上,作为主要定位在“中华文明&文化传承”的通识教育模块的课程,与为国际教育学院汉语国际教育专业大三本科生开设多年的专业选修课《汉字学》相比,《汉字与文化》在趣味性和通俗性上做出了很大的调整。考虑到大段枯燥的专业理论可能会“吓跑”不少慕名而来的同学,在讲授课程时,朱老师会先简单介绍关于汉字的一些基本知识,待大家被“前菜”的风味引入“正厅”,对汉字有一个整体的把握之后,再来揭示汉字的文化蕴涵,以单字、字族的形式向同学们展示千变万化的偏旁部首组合中不变的精神底蕴。

此外,在《汉字与文化》的教学设计上,朱老师还根据通识教育核心课程的建设要求,采取了全新的课堂模式——“大班授课,小班教学”,除了常规的课堂讲授,全班同学还分为若干个小组,由老师出示选题范围,大家选择自己感兴趣的话题,轮流进行课堂展示,以达到教学相长的效果。果不其然,当我们初次踏进课堂,便注意到凝神聆听的同学们,目光早已齐刷刷集中到了小组展示的同学身上。

学生在课堂上做展示

“大家都看过《中国汉字听写大会》吧,在这档火爆全民的节目背后,我们小组对它的优点与不足进行了这样的思考……”。从朱老师的列出的“汉字文化”选题中,本次课堂展示的小组选择了《中国汉字听写大会》,在整个的展示过程中,他们娓娓道来,详述了关于书写、关于时代的要求、关于电视理想的关切,从各个方面展现了当代青年对于“汉字听写”类节目及汉字书写的深入的思考。在紧接而来的课堂讨论中,同学们也共同反思了紧张刺激的赛场映射的“应试特色”,回顾了这响发扬传统文化的“先声炮”引起的“汉字热”。

这样的课堂,正应了朱老师最初的教学设想,立足文化,阐释汉字,紧贴热点,回应关切,在让同学们深入了解汉字的“前世今生”的文化背景的同时,也提供了一个了解中华历史和传统的全新视角。

截至目前的每一轮讲授,朱老师都会根据实际情况以及学生的反馈对下一次内容作适当的修改与调整。最让朱老师欣慰的是,无论何时,总会有别出心裁的同学,将自己奇妙又深入的思考带进课堂,“同学们给了我许多意想不到的灵感和棘手问题的答案。”因此,大家的用心更是老师授课的“加油站”,“只要有学生选,这门课我是会长期开设下去的。”朱老师笑谈。

通识教育的“通”,学贯中外的“中”

通识教育核心课程是将通识教育理念贯穿人才培养全过程中的关键环节,在通识教育课程体系中具有基础性地位。从多种多样的通识选修课,到“多语言进课堂”,通识教育课程早已经融入了大家的校园生活。在采访中,朱老师曾提到《中庸》里的一句话:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”他说,将“博学”放在首位,似乎可以将其看作“通识教育”在现代大学教育中的重要性的一个很好的注脚。

近年来,我校结合办学特色,发挥自身的学科优势,已初步建成具有上外特色的通识教育课程体系,形成了“多元文明&国际视野”;“中华文明&文化传承”;“人文历史&身心发展”;“多语能力&文化沟通”;“哲学思辨&创新精神”;“科技发展&科学素养“这六个通识课程模块,在打造一流本科教育上正在发挥积极的作用。而正如校训“格高志远,学贯中外”所言,作为合格的“西索儿”,想要“诠释世界,成就未来”,我们更应该结合所学所用,向世界讲述生动的“中国故事”。这就要求我们学好“外”的同时,也拥有坚实的中国文化知识作基础。只有了解了本国文化有哪些深厚的积淀与动人的魅力,才能将故事讲述得有声有色,吸引世界各个角落的人前来阅读与倾听。

《汉字与文化》的课堂上,老师会递给你一柄探索的“桅杆”,在文字的海洋上,打捞横、竖、撇、捺的鲜活,看楷书在方格中驻立,草书在宣纸上飞舞。体验偏旁部首间蕴藏的美感,聆听汉字背后文化雄浑的背景音。大美汉字,大好时光。不妨来到这节课上,共赏风华独好。