●●●●●

编者按

为进一步深化教育教学改革,贯彻落实学校“多语种+”办学战略,强化通识教育,上海外国语大学计划用三年左右的时间分批重点打造30门通识教育核心课程,形成具有外语院校特色的通识教育核心课程体系。“比较文学与比较文化”就是本学期开设的通识教育核心课程之一。

从孔子开始,中华文明有一个源远流长的人文传统,就是“学以成人”。如何帮助学生成为一个真正的人,是教育者们不断探索追求的话题。《比较文学与比较文化》课程是上外的一所“人文殿堂”。在查明建教授的引领下,同学们拓展了文学视野,看见了更精彩的人文世界——

“怕什么,你手里有笔”

《比较文学与比较文化》教学的主要内容,是讲解比较文学的基本概念、原理和基本研究类型和研究方法,通过典型的比较文学事例,在跨文化的文学背景下,揭示中外文学的异同和特点,在比较文化层面分析中外文学异同的深层文化内涵。

查明建教授注重学生人文视野的拓展和思想的激发,以问题为先导,采取研究性教学方法。每一讲,查明建教授都会结合教学内容,设计一些讨论题,引导同学们多阅读、多思考,在课堂上积极参与讨论。

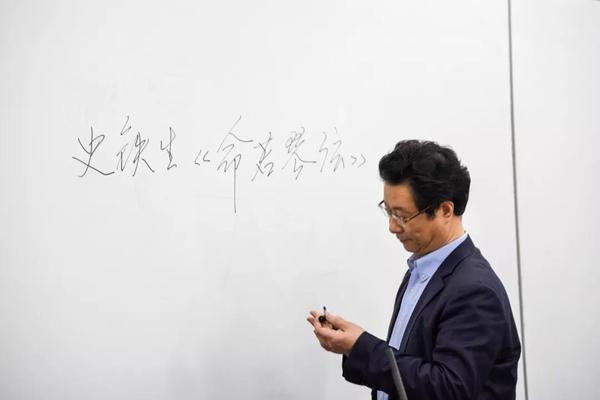

在一次课堂上,查明建教授分享了一则故事:

1946年,汪曾祺到上海的时候,因为找不到工作情绪很差,他的老师沈从文写信把他大骂了一顿,说:“为了一时的困难,就这样哭哭啼啼的,甚至想到要自杀,真是没出息!你手中有一支笔,怕什么!”

查明建教授说,“怕什么,你手里有笔”也是他想对学人文社科的同学说的话。

积累内心的人文力量

查明建教授在课堂上从不照本宣科,他希望通过《比较文学与比较文化》课程的教学,扩大学生的中外文学视野,感受文学的魅力,提升文学修养和人文素养,由文学而文化,通过文学比较,加深对中外文化特质的认识。

很多课程内容,都是查明建教授在学习比较文学过程中的切身体会和认识。开设这门课的初衷,也是希望能帮助同学通过学习比较文学研究方法,培养发散性思维和思辨能力。学会从比较文学角度看待不同文学、文化间的异同,思考全球化时代的跨文化对话问题,培养“文化自觉”与跨文化比较意识。

“人文”一词是课上最频繁提及、也是最核心的词汇。在查明建教授看来,教育的重要目的,就是教学生如何做人,如何成为一个真正的人。个人的人文素质高了,整个社会的文明素质也就随之提高。但个人人文素质的提高,是一个渐进积累、涵养觉悟的过程。

大学应该为学生营造浓厚的人文氛围,让他们有更多的机会来滋养心灵,来积累内心的人文力量,增强学生的人文意识,帮助他们形成一种人文的自觉。学习比较文学的过程,就是帮助同学们健全人文知识结构,培养人文精神,提升人文修养和审美感悟能力的过程。

文学就是人学

査教授分享到,“ ‘文学是人学’,文学作品读得越多,情感也就越来越丰富,心胸和人文情怀,也就越来越宽广。”他说自己深深受益于比较文学。正是比较文学,让他领略到人文世界的深邃和美好,促使他一有时间就读书,这是一种无需提醒的自觉。同时,比较文学开阔了他的文化视界和学术视野,也培养了发散性思维的能力。视野一开阔,问题意识就会增强。问题意识增强了,学术思维就会更活跃,思想能力也就随之不断提高了。

(查教授的课堂上,同学正在作答)

査明建教授相信,这不仅仅激发了学生们的阅读兴趣,也是一次自觉的学术训练。有的同学因为在大一修读了《比较文学与比较文化》,一直保持着对文学的热爱,毕业论文做的也是比较文学课题。还有不少同学后来报考了国内外比较文学专业研究生。即使是攻读国别文学专业的研究生,比较文学的方法,一直伴随着学生的选择。对此,查教授说:“对于教师来说,这是最美丽的奖赏!”

当语言与文学相遇,会擦出怎样的思想火花?比较文学领域博大精深,理想的比较文学研究者,需要有深厚的中外文学素养,扎实的中外人文知识结构和文学理论功底,较高的文学批评能力和外语水平。

查明建教授常常鼓励同学们多读人文经典。“我们经人文经典、名篇佳作,进入作者的内心世界,直接面对一个个鲜活的文化生命和伟大人格,与这些伟大的心灵相对而坐,自己的心灵也获得陶冶,潜移默化之中开拓了自己的心智境界。我们从人文经典中所获得的感思、启迪将会内化为自我高尚的品格,成为由内而外美好的人。”

(来源:上海外国语大学公众号)